Kommunikation, die sich anpasst

Wie moderne Führungskräfte durch Flexibilität Vertrauen und Wirkung schaffen

Führung bedeutet Kommunikation – und zwar Kommunikation, die sich an Menschen, Situationen und Aufgaben anpasst. Genau hier setzt situative Führung an. Statt starrer Führungsstile steht sie für Anpassungsfähigkeit, Beobachtung und gezielte Interaktion. Wer situativ führt, kommuniziert bewusst – und das verändert Teams nachhaltig.

In Zeiten von hybrider Arbeit, wechselnden Projektstrukturen und schnellen Veränderungen ist diese Flexibilität nicht mehr optional – sie ist notwendig. Der richtige Ton zur richtigen Zeit, die passende Unterstützung für jeden Menschen, das ist das Versprechen situativer Führung.

Was bedeutet situative Führung?

Die theoretischen Grundlagen

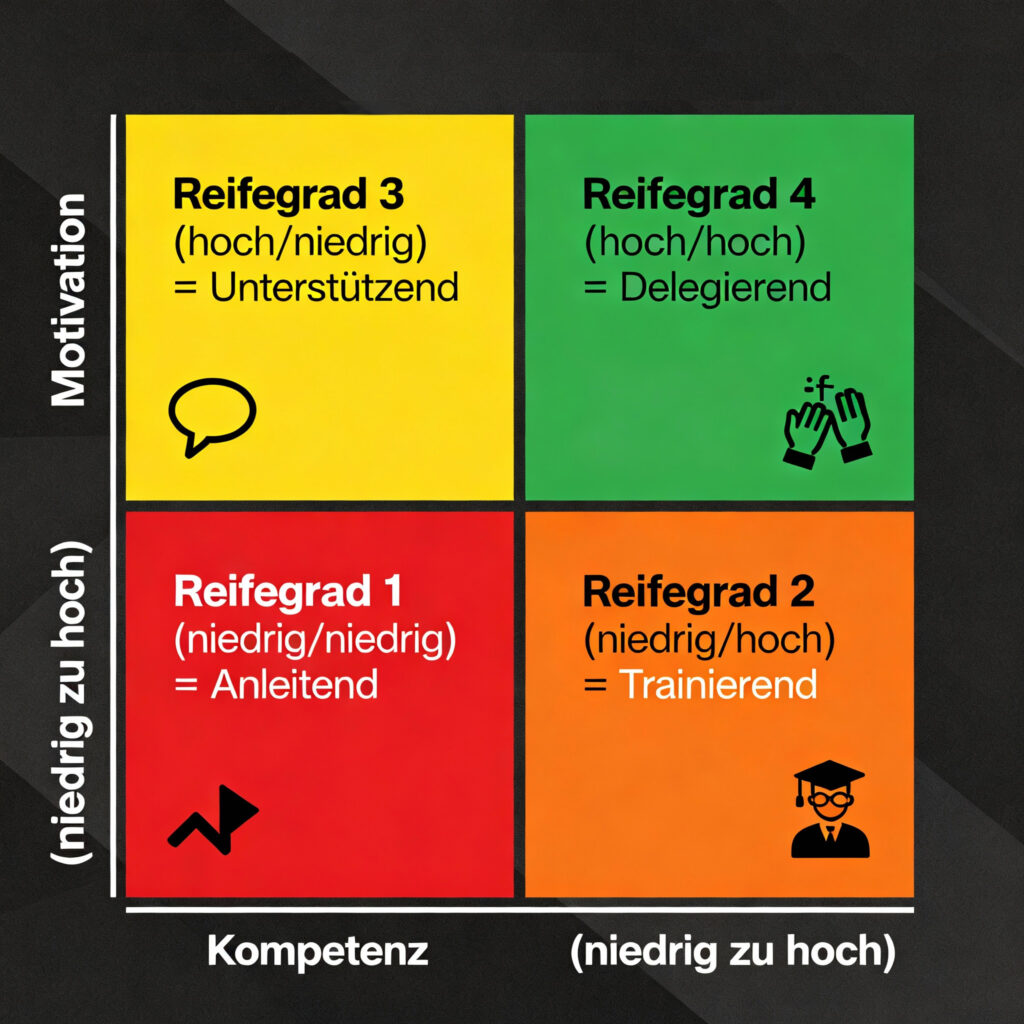

Situative Führung beschreibt einen Ansatz, bei dem Führungskräfte ihren Stil je nach Reifegrad, Motivation und Kompetenzen der Mitarbeitenden variieren. Entwickelt wurde das Konzept von Paul Hersey und Ken Blanchard in den 1970er Jahren. Es unterscheidet vier Führungsstile – von stark anleitend (direktiv) bis hin zu delegierend – und bildet damit die Grundlage für flexible, effektive Führung.

Das Besondere: Situative Führung verbindet zwei Dimensionen:

Aufgabenorientierung (wie viel Anleitung, Kontrolle und Struktur nötig ist) und Beziehungsorientierung (wie viel Unterstützung, Vertrauen und emotionale Nähe förderlich ist). Je nachdem, was eine Person oder ein Team bei einer bestimmten Aufgabe benötigt, verschieben sich diese Dimensionen.

Es gibt keinen „richtigen“ Stil. Entscheidend ist, wie gut er zur aktuellen Situation passt. Die Kunst liegt darin, situationsgerecht zu kommunizieren – also klar, unterstützend und respektvoll zugleich.

Die vier Führungsstile im Detail

1. Anweisender Stil (Directing)

Hohe Aufgabenorientierung, niedrige Beziehungsorientierung. Der Führende gibt klare Anweisungen, kontrolliert Fortschritt, definiert Rollen und Ziele.

Wann passt das? Wenn Mitarbeitende neu sind, wenig Erfahrung haben oder bei kritischen, zeitgebundenen Aufgaben maximale Klarheit brauchen.

Kommunikation im Fokus: Direktive Anweisungen, konkrete Erwartungen, häufiges Feedback. Beispiel: „Bitte bearbeite diese drei Aufgaben in dieser Reihenfolge bis Donnerstagabend. Ich schaue mir Dein Ergebnis Freitagmorgen an.“

2. Überzeugender Stil (Coaching)

Hohe Aufgaben- und hohe Beziehungsorientierung. Der Führende erklärt, unterstützt bei Ideen gemeinsam und ermutigt aktiv.

Wann passt das? Bei Mitarbeitenden mit mittlerem Reifegrad – sie haben etwas gelernt, brauchen aber noch Führung und emotionale Unterstützung.

Kommunikation im Fokus: Erklärende Fragen, gemeinsames Problemlösen, Anerkennung von Fortschritt. Beispiel: „Wie siehst Du die Lösung? Lass uns gemeinsam durchgehen, welche Schritte sinnvoll sind.“

3. Unterstützender Stil (Supporting)

Niedrige Aufgabenorientierung, hohe Beziehungsorientierung. Der Führende höre zu, validiert und teilt Verantwortung.

Wann passt das? Bei kompetenten Mitarbeitenden, die Motivation oder Vertrauen brauchen. Auch bei emotionalen oder Change-Situationen.

Kommunikation im Fokus: Aktives Zuhören, Wertschätzung, gemeinsame Entscheidungsfindung. Beispiel: „Wie läuft es für Dich? Was brauchst Du von mir, um Dich unterstützt zu fühlen?“

4. Delegierender Stil (Delegating)

Niedrige Aufgaben- und niedrige Beziehungsorientierung. Der Führende vertraut, gibt Verantwortung ab und tritt in den Hintergrund.

Wann passt das? Bei hochmotivierten, erfahrenen Mitarbeitenden, die selbstständig Verantwortung tragen wollen.

Kommunikation im Fokus: Kurz und wertschätzend, mit klaren Zielen, aber offenem Weg. Beispiel: „Das Projekt liegt in Deinen Händen. Ich vertraue Dir. Sprich mich an, wenn Du Input brauchst.“

Kommunikation als zentrales Werkzeug

Erfolgreiche situative Führung beginnt mit aktiver Kommunikation. Führungskräfte beobachten, hören zu und interpretieren verbale wie nonverbale Signale. Daraus leiten sie ab, wie viel Unterstützung oder Entscheidungsspielraum jemand braucht.

Das ist keine Manipulation, sondern empathische Professionalität. Es geht darum zu erkennen: Wer braucht gerade was?

Praktisches Beispiel aus dem Alltag:

Dein Team arbeitet an einer neuen Prozessoptimierung. Sarah ist neu im Team und hat wenig Erfahrung mit solchen Projekten. Der Senior-Developer Markus hat ähnliche Aufgaben bereits dreimal umgesetzt. Deine Praktikantin Lea hat Motivation, aber noch nicht die volle Selbstständigkeit.

Für Sarah führst Du anleitend: Du erklärst den Prozess Schritt für Schritt, gibst ihr konkrete Aufgaben und checkst täglich ihren Fortschritt.

Bei Markus delegierst Du: „Markus, ich brauche Deine Erfahrung hier. Kümmere Dich um die Architektur. Ich vertraue Dir.“

Lea coachst Du: Du gibst ihr mehr Freiraum als Sarah, fragst aber regelmäßig nach, wie sie vorankommt, und unterstützt sie bei Hürden.

Das ist situativ. Nicht beliebig – sondern bewusst an den Menschen angepasst.

Der Reifegrad

Das Herzstück situativer Führung

Situative Führung funktioniert nur, wenn Du den Reifegrad Deiner Mitarbeitenden richtig einschätzt. Das ist nicht die persönliche Reife – sondern die aufgabenspezifische Reife: Wie kompetent und motiviert ist jemand bei dieser konkreten Aufgabe?

Das ist ein wichtiger Unterschied. Ein Senior-Entwickler kann bei der Softwarearchitektur hochreif sein, beim Projektmanagement aber anfangs gering reif. Deine Führung muss sich an die konkrete Aufgabe anpassen – nicht an die Person als Ganzes.

Die vier Reifegrad-Stufen

Reifegrad 1: Geringe Kompetenz, geringe Motivation

Der Mitarbeitende ist neu bei der Aufgabe, unsicher oder sogar entmutigend. Vielleicht ist es die erste Erfahrung, oder frühere Versuche sind schiefgelaufen.

Führungsstil: Anleitend (Directing)

Du brauchst hier Struktur, klare Ansagen und häufiges Feedback. Der Mensch braucht Sicherheit und Orientierung, keine offenen Fragen.

Beispiel: Neue Assistentin im ersten Monat. Sie braucht Schritt-für-Schritt-Anleitung, konkrete Aufgaben und tägliche Kurz-Checks. „Mach zuerst A, dann B, dann C. Zeig mir um 14 Uhr Dein Ergebnis.“

Reifegrad 2: Hohe Kompetenz, geringe Motivation

Der Mitarbeitende kann die Aufgabe gut – aber die Lust ist weg. Vielleicht Langeweile, Frustration, Burnout-Anzeichen oder fehlende Wertschätzung.

Führungsstil: Unterstützend (Supporting)

Hier brauchst Du emotionale Präsenz, echtes Interesse und Wertschätzung. Oft geht es nicht um Fachliches, sondern um Sinn, Anerkennung oder neue Perspektiven.

Beispiel: Erfahrener Projektmanager, der seit zwei Jahren die gleiche Routine läuft und demotiviert wirkt. Du führst ein offenes Gespräch: „Wie geht es Dir? Was fehlt Dir? Wie können wir das interessanter gestalten?“ Vielleicht ist ein neues Projekt, mehr Gestaltungsspielraum oder eine Führungsrolle die Lösung.

Reifegrad 3: Geringe Kompetenz, hohe Motivation

Der Mitarbeitende bringt Energie und Wille mit, hat aber noch wenig Wissen oder Fähigkeiten. Diese Phase ist kritisch – die Motivation darf nicht durch Überforderung kollabieren.

Führungsstil: Trainierend (Coaching)

Hier brauchst Du aktive Unterstützung und Erklärung, kombiniert mit Ermutigung. Du gibst mehr Raum als bei Reifegrad 1, bleibst aber präsent.

Beispiel: Junior-Developer mit großer Lust auf neue Technologie, aber wenig Erfahrung. Du arbeitest Anforderungen gemeinsam mit ihm durch, erklärst Konzepte, fragst ihn nach seinen Ideen, validierst seinen Fortschritt. „Wie würdest Du das angehen? Lass mich Deine Lösung anschauen und wir optimieren gemeinsam.“

Reifegrad 4: Hohe Kompetenz, hohe Motivation

Der Mitarbeitende ist bereit. Kompetent, selbstmotiviert, bereit für Verantwortung. Das ist die Ideal-Situation.

Führungsstil: Delegierend (Delegating)

Hier darfst Du wirklich loslassen. Setze Ziele, gib Vertrauen und trete in den Hintergrund. Der Mensch braucht Autonomie, nicht Kontrolle.

Beispiel: Erfahrene Lead-Entwicklerin, motiviert und selbstständig. Du setzt das Ziel: „Wir brauchen eine neue Infrastruktur bis Q1. Das Projekt liegt in Deinen Händen. Sprich mich an, wenn ich was beitragen kann.“

Reifegrad erkennen

Wie stellst Du fest, auf welcher Stufe jemand gerade ist?

Kompetenz-Indikatoren:

- Hat die Person ähnliche Aufgaben schon gelöst?

- Kann sie eigenständig Probleme analysieren?

- Kennt sie die notwendigen Tools und Prozesse?

- Bittet sie um Hilfe bei Basics oder bei kniffligen Fragen?

Motivations-Indikatoren:

- Wirkt die Person energiegeladen oder müde?

- Zeigt sie Eigeninitiative oder wartet sie auf Anweisungen?

- Fragt sie interessiert nach oder wirkt sie desinteressiert?

- Nimmt sie Herausforderungen an oder weicht sie aus?

Beobachte auch nonverbale Signale: Körpersprache, Tonfall, Augenkontakt. Sie verraten oft mehr als Worte.

Der Reifegrad ist dynamisch

Ein Reifegrad ändert sich ständig. Das ist normal und sogar gesund.

Jemand könnte sein Team wechseln und bei neuen Menschen, Prozessen oder Tools wieder bei Reifegrad 2 anfangen. Ein Projekt kann eine Person überfordern, obwohl sie sonst hochreif ist. Ein Burn-out kann Motivation senken, ohne Kompetenz zu beeinflussen.

Deine Aufgabe ist, diese Veränderungen zu bemerken und Deine Führung anzupassen. Das erfordert kontinuierliche Beobachtung und Offenheit.

Tipp: Frage regelmäßig nach, nicht invasiv, sondern natürlich in 1:1-Gesprächen: „Wie reist die Aufgabe für Dich? Brauchst Du mehr Unterstützung oder möchtest Du mehr Freiraum?“

Die Fallstricke bei der Reifegrad-Diagnose

Fallstrick 1: Reifegrad mit Persönlichkeit verwechseln

Ein introvertierter Mensch wirkt vielleicht ruhig und zurückhaltend – das bedeutet nicht, dass er weniger reif ist. Ein extrovertierter Mensch wirkt sicher – kann aber wenig Ahnung haben. Schau auf die Fähigkeiten und Ergebnisse, nicht nur auf die Ausstrahlung.

Fallstrick 2: Zu schnell upgraden oder downgraden

Manche Führungskräfte steigen zu schnell auf Delegation um – und verlassen damit den Mitarbeitenden. Andere bleiben zu lange im anleitenden Modus – und demotivieren damit. Gib Menschen Zeit, Reifegrad zu wachsen. Aber erkenne auch, wenn sie bereit für mehr sind.

Fallstrick 3: Reifegrad-Schwankungen übersehen

Jemand könnte nach einer schweren Zeit kurzfristig bei der Motivation einbrechen. Das ist menschlich. Es ist nicht deine Aufgabe, das zu „fixen“, sondern es zu sehen und vorübergehend eher Unterstützung anzubieten als Kontrolle.

Reifegrad und Vertrauen

Die Reifegrad-basierte Führung ist eine Form von Vertrauen. Du vertraust darauf, dass Menschen wachsen.

Es ist das Gegenteil von Micromanagement (zu wenig Vertrauen) und auch das Gegenteil von Laissez-faire (zu viel Ignorieren). Es ist situativ und angepasst an die Realität.

Wenn Du gut diagnostizierst und flexibel reagierst, entsteht Vertrauen auf beiden Seiten. Dein Team vertraut Dir, weil Du sie siehst und Du vertraust Deinem Team, weil Du ihnen die richtige Unterstützung gibst – weder zu viel noch zu wenig.

Praktische Anwendung im Führungsalltag

Konkrete Handgriffe

1. Beobachten und Diagnose vor Aktion

Viele Führungskräfte reagieren zu schnell. Situative Führung beginnt mit einer Beobachtung.

Stelle Dir diese Fragen, bevor Du agierst:

- Wie kompetent ist die Person bei dieser Aufgabe wirklich?

- Wie motiviert wirkt sie?

- Gibt es Blockaden oder Unsicherheiten?

- Was fehlt – Wissen, Selbstvertrauen, Klarheit oder Unterstützung?

Diese Diagnose ändert alles. Du führst nicht, weil Du musst, sondern weil Du verstanden hast, was gerade nötig ist.

2. Fragen statt Anweisen

Situative Führung bedeutet nicht Laissez-faire. Sie bedeutet, mehr über Bedürfnisse zu erfahren.

Statt „Das machst Du so“ lieber: „Wie würdest Du das angehen? Welche Herausforderungen siehst Du?“

Offene Fragen fördern Mitdenken, enthüllen Wissenslücken und zeigen, wo Unterstützung passt. Sie schaffen auch Raum für Innovation – gerade bei erfahrenen Menschen.

Beispiel:

- Anleitend: „Schreib zuerst die Anforderungen auf, dann die Lösung.“

- Coachend: „Was denkst Du, sollte zuerst definiert werden?“

- Unterstützend: „Wie könnten wir gemeinsam vorgehen? Was brauchst Du?“

- Delegierend: „Hier ist das Ziel. Der Weg ist Dir überlassen.“

3. Feedback gezielt einsetzen

Feedback ist nicht gleich Feedback.

- Anleitend: Direkt, konkret, auf Verbesserung fokussiert. „Diese Analyse ist unvollständig. Hier fehlen die Vergleichswerte.“

- Coachend: Erkundend, reflektierend. „Wie bewertest Du Deine Analyse selbst? Wo siehst Du Lücken?“

- Unterstützend: Wertschätzend, gemeinsam. „Du hast gute Arbeit geleistet. Lass uns gemeinsam überlegen, wie wir es noch stärker machen.“

- Delegierend: Kurz, vertrauensvoll. „Stark! Das war genau das, was wir brauchten.“

4. Beobachtungsfähigkeit trainieren

Körpersprache, Tonfall und Reaktionen liefern Hinweise auf den passenden Kommunikationsansatz.

- Wirkt jemand verunsichert, braucht sie wahrscheinlich mehr Anleitung oder Unterstützung.

- Wirkt jemand frustriert, könnte es zu wenig Freiraum sein oder zu viel Kontrolle.

- Wirkt jemand energielos, könnte Anerkennung oder ein neuer Fokus helfen.

Diese Signale zu lesen und dann flexibel zu reagieren, ist das Handwerk situativer Führung.

5. Flexibilität als Grundhaltung

Was heute funktioniert, kann morgen überholt sein. Menschen lernen, wechseln Teams, wechseln Projekte. Ihre Reife ändert sich ständig.

Ein Mitarbeiter, der bei Projekt A hoch selbstständig war, könnte bei Projekt B anfangs mehr Unterstützung brauchen. Das ist normal und erfordert Deine Flexibilität.

Kontrolliere regelmäßig: Passt mein Führungsstil noch? Muss ich anpassen?

Praktische Herausforderungen und wie Du sie meisterst

Herausforderung 1: Verschiedene Menschen, verschiedene Stile gleichzeitig

In heterogenen Teams mit verschiedenen Reifegrad-Niveaus ist das anspruchsvoll. Deine Lösung: Unterscheidet nach Projekt und Person. Etabliert regelmäßige 1:1-Formate, um flexibel zu reagieren. In Gruppenmeeting kannst Du grundsätzlich etwas partizipativer agieren – und dann in Einzelgesprächen justieren.

Herausforderung 2: Delegieren fällt schwer

Viele Führungskräfte delegieren zu wenig, weil sie denken „Ich mache es schneller selbst.“ Aber genau das bremst Team-Entwicklung. Delegieren Sie eine Aufgabe bewusst, auch wenn es anfangs länger dauert. Das ist eine Investition in den Reifegrad.

Herausforderung 3: Zu häufig wechseln zwischen Stilen

Manche Führungskräfte wechseln zu schnell zwischen Stilen – das verwirrt. Geben Sie Menschen Zeit, in einem Stil zu arbeiten. Wechsel sollten bewusst und kommuniziert sein.

Herausforderung 4: Remote-Kommunikation erschwert Beobachtung

Bei hybrider Arbeit ist es schwerer, Signale zu lesen.

Lösung: Häufigere, kurze Check-ins. Video-Calls statt nur Chat. Aktive Nachfragen: „Wie geht es Dir? Brauchst Du was von mir?“

Tools und Methoden zur Umsetzung

Zur Umsetzung in der Praxis eignen sich:

- Hersey-Blanchard-Modell: Das Original-Assessment, um Reifegrad zu diagnostizieren und den passenden Stil zu wählen.

- 1:1-Gespräche strukturiert führen: Mit offenen Fragen, Feedback und klaren Absprachen.

- Entwicklungspläne: Festhalten, wo jemand gerade ist, und wohin es gehen soll. Das macht situative Führung nachvollziehbar.

- Kommunikationsmodelle: Das Vier-Ohren-Modell (Schulz von Thun) oder das Johari-Fenster helfen, Missverständnisse zu vermeiden.

- Trainings zur Gesprächsführung: Aktives Zuhören, Fragen stellen, Feedback geben – diese Skills lohnen sich.

- Regelmäßige Team-Reflexion: „Wie führe ich Euch? Was hilft Euch? Wo braucht Ihr mehr oder weniger?“

Situative Führung in unterschiedlichen Kontexten

Im Onboarding:

Neue Mitarbeitende brauchen typischerweise anleitenden bis coachenden Stil. Klare Erwartungen, regelmäßiges Feedback, Geduld. Nach einigen Monaten kann sich das Ruder zu Unterstützung und später zu Delegation drehen.

Bei Veränderungen (Change):

In Change-Prozessen braucht das Team oft vorübergehend mehr Anleitung und Unterstützung – auch wenn sie sonst selbstständig wären. Das ist normal. Der Führende gibt Orientierung, validiert Unsicherheiten, erklärt den „Warum“.

In agilen Teams:

Agile Strukturen brauchen oft einen Mix aus Delegation und Coaching. Führende schaffen Rahmen, trauen Teams Eigenverantwortung zu, sind aber als Sparringpartner präsent. Das ist sehr situativ.

Im Krisenmanagement:

Krisen erfordern oft klare, anleitende Kommunikation. Aber auch hier können Sie je nach Person variieren: Der erfahrene Lead-Dev kann autonom handeln, der Junior braucht klare Ansagen.

In hybriden Settings:

Remote-Arbeit braucht oft mehr Klarheit und Monitoring als in Präsenz. Häufigere, bewusste Kommunikation ersetzt die Zufallstreffen an der Kaffeemaschine im Büro.

Die Entwicklung: Vom Anfänger zur situativen Führungskraft

Wenn Du anfängst situativ zu führen, wird es sich ungewohnt anfühlen. Du wirst viel nachdenken müssen, aber mit der Zeit wird es leichter.

Lernschritte:

- Lerne zu beobachten: Achte bewusst auf Signale von Mitarbeitenden.

- Trainiere Diagnosen zu stellen: Frag Dich vor Führungs-Entscheidungen: „Welcher Reifegrad liegt vor?“

- Übe Stilwechsel: Probiere bewusst andere Stile aus. Es wird sich anfangs künstlich anfühlen. Das ist ok.

- Hole Feedback ein: Frag Dein Team: „Wie erlebst Du meine Führung? Was wirkt? Was nicht?“

- Reflektiere und wiederhole: Man entwickelt sich nicht über Nacht zur situativen Führungskraft. Habe Geduld mit Dir selbst.

Fazit

Warum situative Führung heute so wichtig ist

In hybriden Teams, bei wechselnden Projekten, Tempoveränderungen und neuen Menschen ist eine statische Führung nicht mehr sinnvoll. Das Umfeld ist zu vielfältig, die Menschen zu unterschiedlich.

Situative Führung sorgt dafür, dass Kommunikation Wirkung entfaltet. Sie schafft Vertrauen, weil sich Menschen verstanden fühlen. Diese Art des Leaderships fördert Motivation, weil Menschen die Unterstützung erhalten, die sie brauchen und sie entwickelt Selbstverantwortung, weil Delegieren hilft, zu wachsen.

Das ist nicht manipulativ – es ist respektvoll. Du siehst Menschen, nicht nur Funktionen. Du reagierst auf ihre Realität, nicht auf eine Schablone.

Wer situativ führt, bleibt menschlich und klar – und formt ein Umfeld, in dem sich Mitarbeitende wirklich einbringen und entwickeln können.

FAQ

Situative Führung bedeutet, dass Führungskräfte ihren Stil flexibel an die Kompetenzen, Motivation und Situation der Mitarbeitenden anpassen um individuell wirksam zu führen.

Es gibt vier Stile nach Hersey und Blanchard: anleitend, coachend, unterstützend und delegierend. Der passende Stil hängt vom Reifegrad der Mitarbeitenden ab.

In hybriden und dynamischen Arbeitsumfeldern ist Flexibilität entscheidend. Situative Führung ermöglicht es, individuell zu reagieren und Vertrauen sowie Selbstverantwortung zu fördern.

Durch Selbstreflexion, Feedback, Training in Gesprächsführung und regelmäßige Beobachtung der Teammitglieder. Praxisnähe und Geduld sind dabei der Schlüssel.

Schreibe einen Kommentar